遊戲圈裡總有那麽一些經典遊戲,官方譯名聽著信雅達,可一旦直譯,瞬間畫風突變——要麽離譜到讓人笑,要麽沙雕到讓人忍不住想試試。今天,我們就來盤點那些“英文名直譯”的奇葩遊戲,感受一下“信達雅”之外的魔性翻譯魅力!

1.《上古卷軸》(The Elder Scrolls)--“老頭滾動條”

沒錯,大名鼎鼎的《上古卷軸》系列,早年民間翻譯曾一度被戲稱為《老頭滾動條》。由於早期機翻的“傑作”,"Elder"(上古的)被譯成“老頭”,"Scrolls"(卷軸)被譯成“滾動條”,於是……貝塞斯達的史詩級RPG瞬間變成了“一個老頭在瘋狂滾來滾去”的奇怪遊戲。

2.《決勝時刻》(Call of Duty)--“責任電話”

《Call of Duty》直譯就是“責任電話”,官方翻譯為《決勝時刻》,說實話第一次看見這款遊戲的英文名,我的第一反應也是“責任電話”。

3.《鬼泣》(Devil May Cry)--“惡魔五月哭”

Devil=惡魔,May=五月,Cry=哭,結合起來就是“惡魔五月哭”,嗯,很合理!(鬼泣那幾個角色把惡魔打成那樣能不哭嗎?)

最終官譯採用了《鬼泣》,這個翻譯更妙,既有原文的哥特式憂鬱,又有中文特有的意境美,完美做到“信雅達”。

4.《戰慄時空》(Half-Life)--“戰慄時空”

“Half-Life”G胖譯作《戰慄時空》,但當年引進時被翻譯成《戰慄時空》,導致無數玩家以為主角戈登·弗裡曼是個“只剩戰慄時空的硬漢”。不過,考慮到遊戲裡主角確實經常被外星生物和軍方追著打,這翻譯竟然意外地貼切?

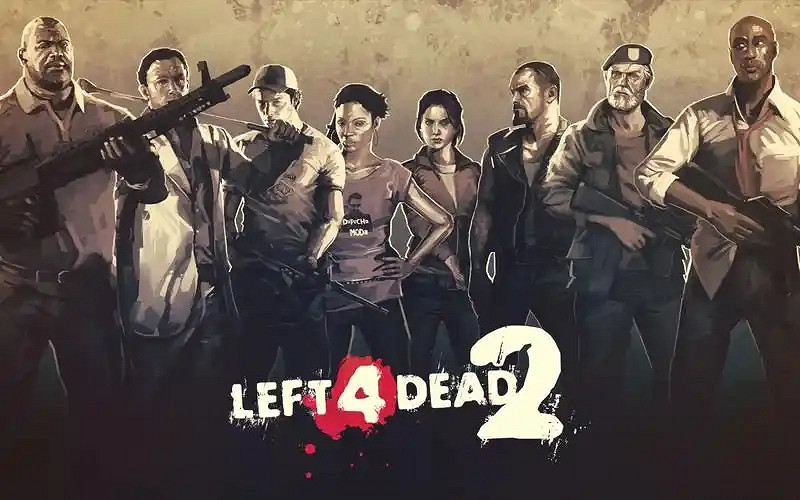

5.《求生之路》(Left 4 Dead 2)--“左4死”

“Left 4 Dead”直譯“左4死”,左邊掛了四個?當然,left不止有左邊的意思,也可以理解為“死剩四人”?這麽看還挺合理!(整座城沒什麽人了,只剩下四位倖存者)

有趣的是,這裡有個小巧思,所謂“L4D”(Left 4 Dead)其實是開發者和玩家玩的一個文字遊戲,類似於中文當中的“雙關”,標題中的 4 既指明瞭遊戲中的4個角色,同時 4 的英文讀音又和“for”相同。

所以這裡的“Left 4 Dead”也可以寫作“Left For Dead”(可譯為亡命),結合遊戲四人協作求生的核心玩法,"亡命"既展現角色在喪屍圍攻下的絕境求生狀態,又呼應了英文名稱的語義雙關特性,算是一個小彩蛋。

6.《極地戰嚎》(Far Cry)---“遠哭”

"Far Cry"直譯"遠哭",說實話,真的很難聯想不到“極地戰嚎”這四個字,孤島在哪?驚魂在哪?

換個思路,far可以翻譯成邊緣地帶,cry也可以翻譯成嚎叫,far cry就可以理解成在荒僻之地孤立無援、呼救無門。再加上該系列每款遊戲都是這個主題,所以港台官譯“極地戰嚎”看起來更合理。

7.《最後生還者》(The Last of Us)--“美國末日”

《The Last of Us》官方譯名是《最後生還者》,但早期民間翻譯《美國末日》因為過於霸氣而廣為流傳。雖然和劇情不太符合(故事並不局限於美國),但不得不說,這名字聽起來就像一部末日大片,比原版還帶感!

8.《潛龍諜影》(Metal Gear)-潛龍諜影

“Metal Gear”直譯是“金屬齒輪”,而“潛龍諜影”應該是美化後的名稱,雖然官方曾多次提及本作的官方譯名是《潛龍諜影》,但民間普遍還是叫“潛龍諜影”,早期譯名還有“燃燒戰車”等。

9.《饑荒》(Don't Starve)-“別餓死”

“Don't Starve”直譯成“別餓死”雖然不如《饑荒》官譯“信雅達”,但勝在直白,一看就知道是生存遊戲。

有趣的是,《饑荒連線版》英文名是“Don't Starve Together”(別一起餓死)

來源:遊俠網