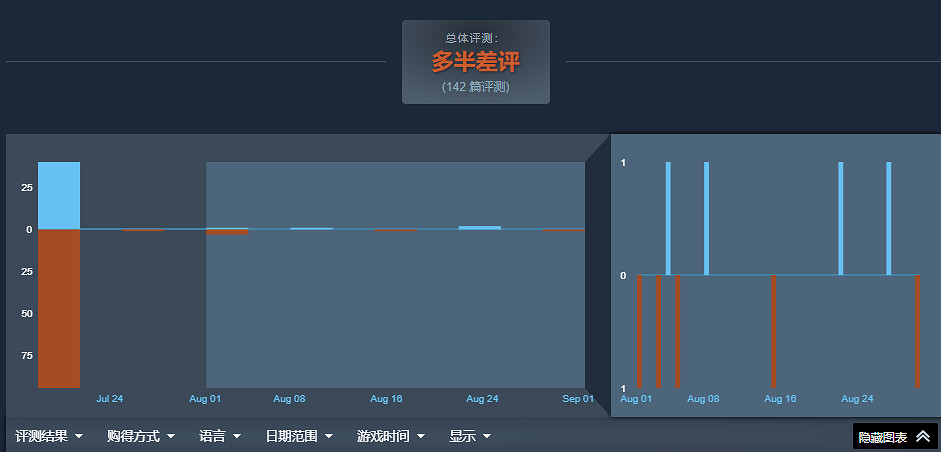

2025年夏天的一個普通下午,當《明末:淵虛之羽》正式解鎖時沒有人預料到接下來會發生什麽。遊戲上線的第一個小時,評論區就像被投入了一顆深水炸彈,好評率以肉眼可見的速度暴跌至19%。憤怒的玩家們用紅色差評填滿了頁面,抱怨著優化災難、存檔點稀少、敵人強度失衡。這一幕,仿佛所有的玩家都在同時以相同的聲量發出了相同的聲音。

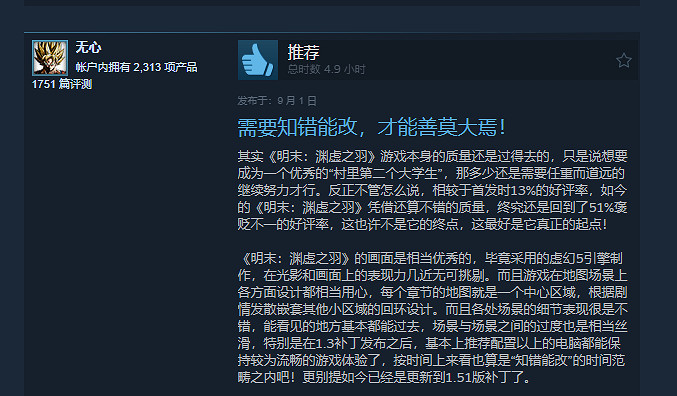

但很快,在一個多月以後的今天,故事又發生了轉折。隨著場外因素的退場,以及遊戲的不斷更新與完善,同樣是這個遊戲的頁面,其最近好評率卻悄然回升至71%。在這場戲劇性的轉變當中,我們得以清晰的瞥見”輿論場“正在一定程度上影響著遊戲的市場,甚至成為遊戲好壞判斷標準的重要組成部分。

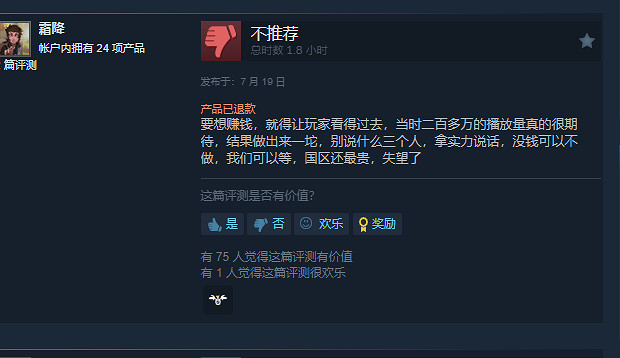

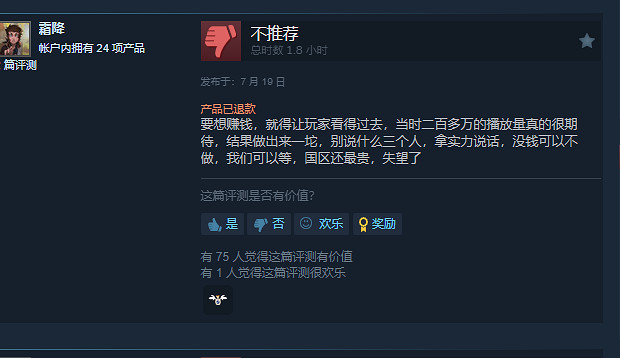

如果我們往回看就會發現這種輿論場對於遊戲評價的干預實在是屢見不鮮,比如《黑神話:悟空》尚未面世就因某些原因遭遇差評轟炸;《十二影》因定價策略引發爭議,於是收獲全網差評;《失落之魂》則是因Vivian的逆天言論深陷泥潭,還沒出場時就已被預定褒姒。每一款備受期待的中國大陸研發遊戲,似乎都難逃場外因素的干擾,遊戲並不總是因其品質而收獲評價,所有的評價永遠在一定程度上為其自身的輿論場所鉗製。

在此處我們不針對某一款遊戲的品質好壞,而僅從傳播學的角度來看,發生在中國大陸研發遊戲身上的正是一場生動的輿論引導實踐。當《明末》首發時出現優化問題,技術缺陷立即成為玩家討論的焦點,這種"框架效應"讓其他優點暫時被忽視。玩家們的討論被無形地引導到性能表現上,而遊戲的其他特質——比如其獨特的四川文化元素、創新的戰鬥系統——在最初的輿論浪潮中被完全淹沒。

這種現象在傳播學中被稱為" priming effect"(啟動效應/鋪墊效果)——媒體和早期評論強調的特定方面會影響受眾對整體的判斷。就像一個放大鏡,將某些細節無限放大,而其他部分則被推入陰影之中。

當負面評價形成聲勢時,持不同意見的玩家往往選擇保持沉默。這就是為什麽我們經常看到極端評價占據主導,而溫和的聲音卻銷聲匿跡。遊戲社區就像一個個回聲室,不斷放大著某種單一的情緒。某個論壇可能充斥著憤怒的聲討,而另一個社群則洋溢著支援的呼聲,這種割裂的數字景觀讓客觀評價變得異常困難。

社交媒體和影片平台在這個過程中扮演了加速器的角色。一個批評遊戲的影片可能獲得數百萬播放量,迅速定調輿論風向;同樣,一個深度解析遊戲優點的影片也能扭轉輿論。這種多媒體、多平台的輿論場互動,讓遊戲評價變得更加複雜和動態。

從更宏觀的傳播學視角來看,遊戲評價的兩極分化是整個數字傳播生態的系統性特徵。在這個生態中,多個因素相互作用,共同塑造了最終的評價景觀,算法推薦機制偏好具有情緒衝擊力的內容,這導致極端評價更容易獲得傳播;社區管理的缺失或不足讓負面情緒容易蔓延;文化差異和身份政治給遊戲評價增添了額外維度;而即時更新的數字分發模式,則讓遊戲品質成為一個流動的概念,而非固定的實體。

更重要的是,這個傳播生態正在重塑遊戲開發本身。開發者不僅要關注遊戲品質,還要學會管理玩家預期、引導社區輿論、應對突發危機。遊戲發售不再是開發的終點,而是新一輪"傳播開發"的起點。

更深層次地看,這些遊戲已經超越了娛樂產品的範疇,成為了文化認同的載體。《黑神話》自發售前就被賦予"中國大陸研發遊戲崛起"的象征意義,這種情感投射讓遊戲評價帶上了文化自尊的色彩。當遊戲出現問題時,玩家的失望不僅關乎遊戲本身,更關乎被辜負的文化期待。

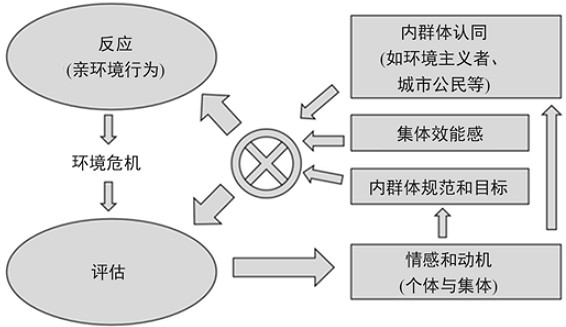

這種現象展現了傳播學中的"社會身份理論"——人們會將自己歸屬於某個社會群體,並通過該群體的成就來獲得自尊。中國大陸研發遊戲的成功不再只是商業上的成就,更成為一種文化自信的象征。這也是為什麽對這些遊戲的批評往往會引起如此強烈的情感反應,因為它觸動的不只是對遊戲品質的討論,更是對文化身份的認同。

與此同時,不同文化背景的玩家對同一款遊戲可能產生截然不同的解讀。《明末》中融入的四川方言、特有建築等文化元素,在玩家看來是親切的文化認同,而對海外玩家可能只是異域風情的裝飾。這種文化解碼的差異,進一步加劇了評價的兩極分化。

如果我們仔細觀察這些遊戲的評價曲線,會發現一個有趣的模式:首發時期的評價往往最為極端化,隨著時間推移,評價會逐漸趨於理性。這揭示了遊戲評價的一個本質——它不是一個靜態的結果,而是一個動態的過程,是開發者與玩家持續對話的產物。在數字時代,遊戲評價已經演變成一種集體敘事的構建過程。早期的極端評價設定了初始敘事框架,後續的玩家會無意識地被這個框架影響。這就是為什麽那些在發售後一周才購買遊戲的玩家,往往比首發玩家給出更溫和的評價或許是因為他們沒有被最初的輿論風暴所裹挾。

當我們下次再看到某款中國大陸研發遊戲陷入評價兩極分化的漩渦時,也許可以多一份理解:這不僅是關於遊戲品質的爭論,更是關於輿論場的自我複製與翻新。正如傳播學者詹姆斯·凱瑞所言,傳播的本質不是訊息的傳遞,而是文化的維系。遊戲評價的兩極分化現象,最終反映的是我們這個時代文化對話的深度與複雜度。在這個過程中,我們每個人都是參與者,也是塑造者。

輿論場的聲量雖然能在短期決定遊戲的評價,但輿論場本身又會因為遊戲品質的變更而重新迭代,做一款好的遊戲才是才是獲得長久好評的根本。當遊戲品質重新成為焦點之際,或許會有一個新的輿論場域誕生,在那裡,批評與讚美可以共存,期待與現實能夠對話,而每一款遊戲——無論最終評價如何——都能獲得應有的尊重與理解。在數字時代,如何評價一個作品,往往也反映了我們如何理解自己,以及我們希望成為怎樣的遊戲社群。

來源:遊俠網