在往期專欄裡,我曾盤點過鍾馗的多樣神話形象,也聊過渡鴉這一具有宗教色彩的生物為何會有矛盾而具象的文化特色。其中我發現了一個很有趣的共同點:看似是人在信仰神話,實則恰恰是神話在服務於人的需求。

神話,作為融合了一代甚至數代人思想的文化體系,並非只是簡單的遠古故事。在神話創立之初,那是科學發展尚未興起、完善的時代,神話有著解釋世界、投射期望等重要作用。

根據瑞士分析心理學家卡爾·榮格的理論,神話中反複出現的角色和模式(如英雄、智者、魔鬼、重生、洪水等)是人類心靈深處“集體無意識”的原型意象的投射。更通俗易懂地說,人心靈的共性會在神話中展現。為了克服對於疾病的恐懼,人會塑造帶來瘧疾的惡鬼,也會塑造能夠驅逐瘧疾的英雄角色。

這一點在東西方神話體系中高度一致,因此會出現例如中國的盤古開天辟地、北歐的尤彌爾巨人身體化為世界這樣故事性高度一致的神話故事。

而到了現代,我們會發現由大眾共同構建的、成體系的、富有信仰概念的傳統神話體系不複存在。這並不代表著構建神話的部分底層邏輯不複存在。神話本質上來說是思想文化體系,是多元的、思辨交融而誕生的體系——畢竟文明之可貴,在於思想的可交互性。

作為一個對克蘇魯神話、SCP基金會以及UMA富有興趣的人,我發現一定程度上,這些龐大的體系有著類神話的底層邏輯。它們都是將多元化的想像相結合、互相連結,從而誕生出的富有象征意義的幻想體系。

恰如德國社會學家馬克斯·韋伯提出的“祛魅”理論,現代社會中,原本如雷公電母,或希臘神話中四季變化是因珀耳塞福涅被冥王帶走的故事,都被自然科學解釋所替代。這些自然科學的解釋基於觀察、實驗和邏輯,世界因此被“祛魅”。當世界失去了其在神話中所被賦予的神秘性和神性色彩,人自然不會再構建富有神意與禪意的信仰。

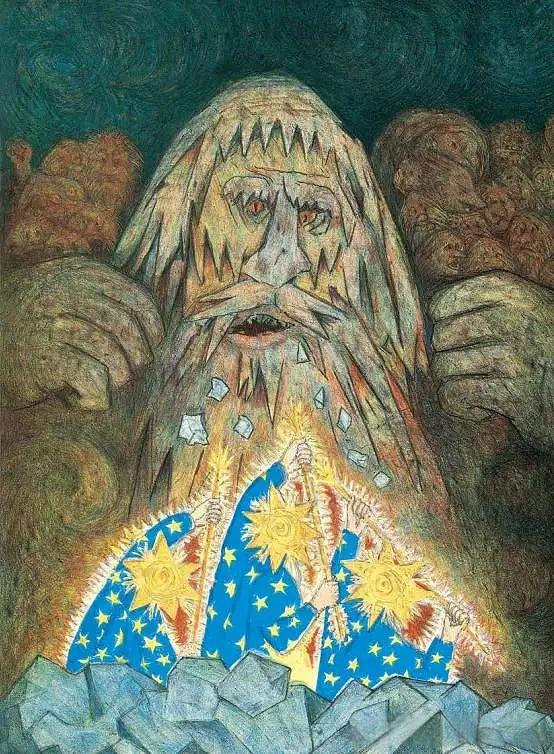

於是以克蘇魯神話為例的、富有神話特色的幻想體系的作品取代了人對傳統神話的構建。這些故事、形象的創立反而更注重於人的集體意識,不再是針對人潛意識的幻想,而是具有目的的、對於美好、邪惡、恐懼等情緒的針對性表達。

在這一點上,有一個相當知名卻容易被忽略的例子:托爾金的西方幻想體系。

雖然托爾金的作品與前面提到的傳統神話和現代幻想體系有著一項最大的差異,那就是托爾金的作品是一個由個人創作而成的體系。

傳統神話本質上是民族與時代的表達,而托爾金則是有意識地進行神話構建與模仿。這樣的差異依舊能夠讓他的作品被譽為“現代神話的創造”,是因為其作品吸納了許多時代的聲音與習慣。

托爾金作為一名虔誠的天主教徒,《精靈寶鑽》開篇的“愛努的大樂章”,就有著《聖經·創世紀》的影子,但用音樂這一獨特隱喻進行了重塑。

除開天主教徒的身份,作為一位頂級的語言學家和古代文獻學家,他的學術生涯幾乎全部沉浸在對歐洲古代神話、語言和傳說的研究中。因此托爾金對於神話的底層邏輯與構成特性相當了解。

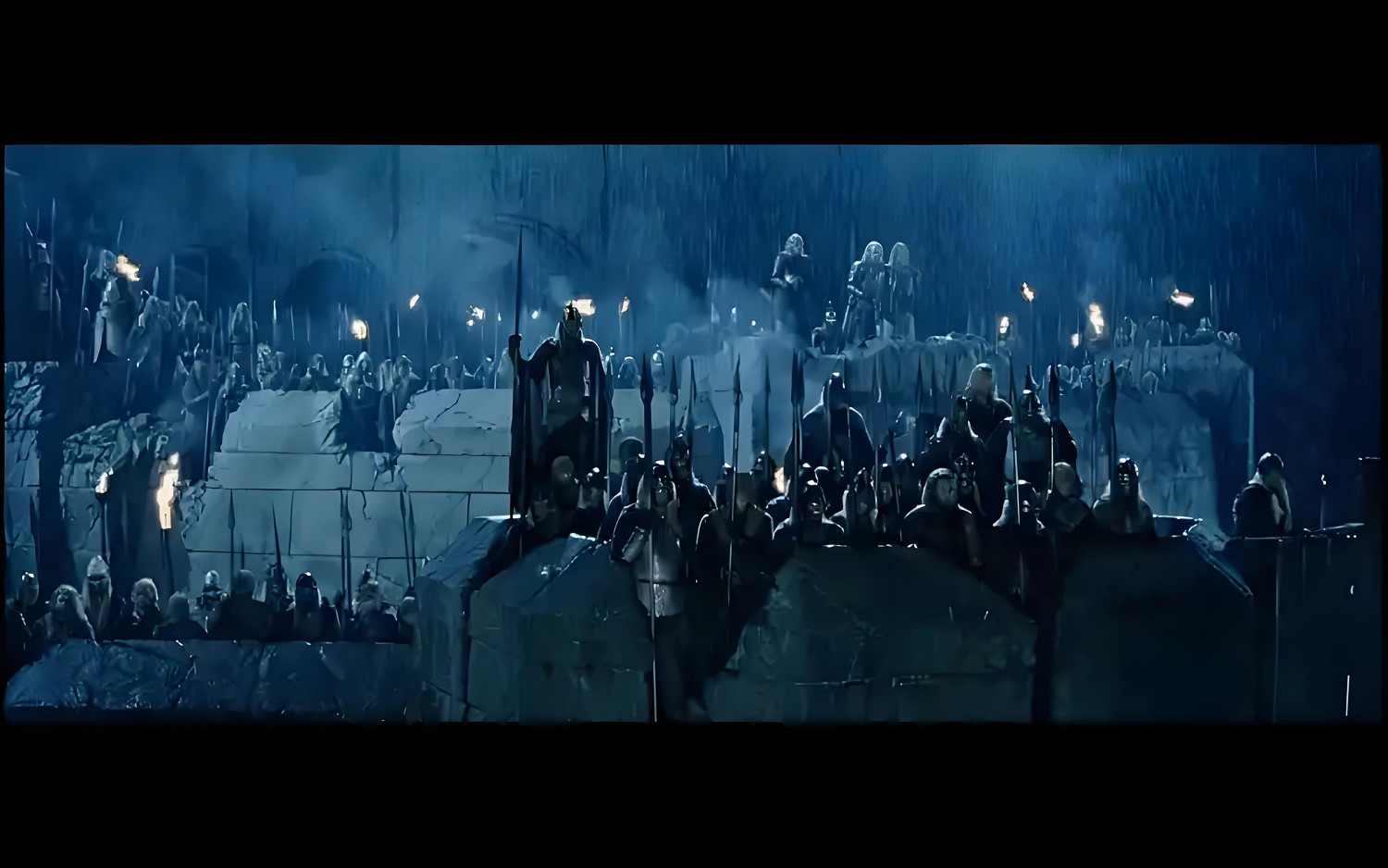

在這位大師的作品中,他創造了獨立的語言,並為以精靈為例的種族編撰了豐富完整的歷史。作品中的這些語言與歷史,大量以詩歌、箴言或歌謠等形式展現,這與古代神話常被吟遊詩人傳頌以達成流傳的過程高度重合。

托爾金作品與傳統神話之間體系的相似,並不是我心目中他在現代神話中分量的來源。現代神話與傳統神話最大的差別,是人們尋求的並不再是神話中的個體將拯救蒼生於危難。

可那依舊是神話,是脫離人類社會現實的精神寄托。而與傳統神話中多是充滿神力或神性的角色不同,無論是《霍比特人》還是《魔戒》,主角都是看似最平凡的種族——霍比特人。

人們在托爾金作品中所尋求到的,事實上是一種個人價值。從霍比特人抵抗權力的誘惑、堅守友情、承擔責任和保持憐憫之心中,我們看到的是平凡個體的無限可能。

從尋求救贖到自救的過程,這也是傳統神話與現代神話的核心區別。

幻想體系大多有與傳統神話的共同點,或也有著對於傳統神話的模仿,其中只有極少數能被稱為現代神話的原因也在於此。

真正的神話,是精神價值的傳遞。

現代幻想體系就聊到這裡,下一期將和大家聊一聊賽博邪典的故事。

來源:遊俠網