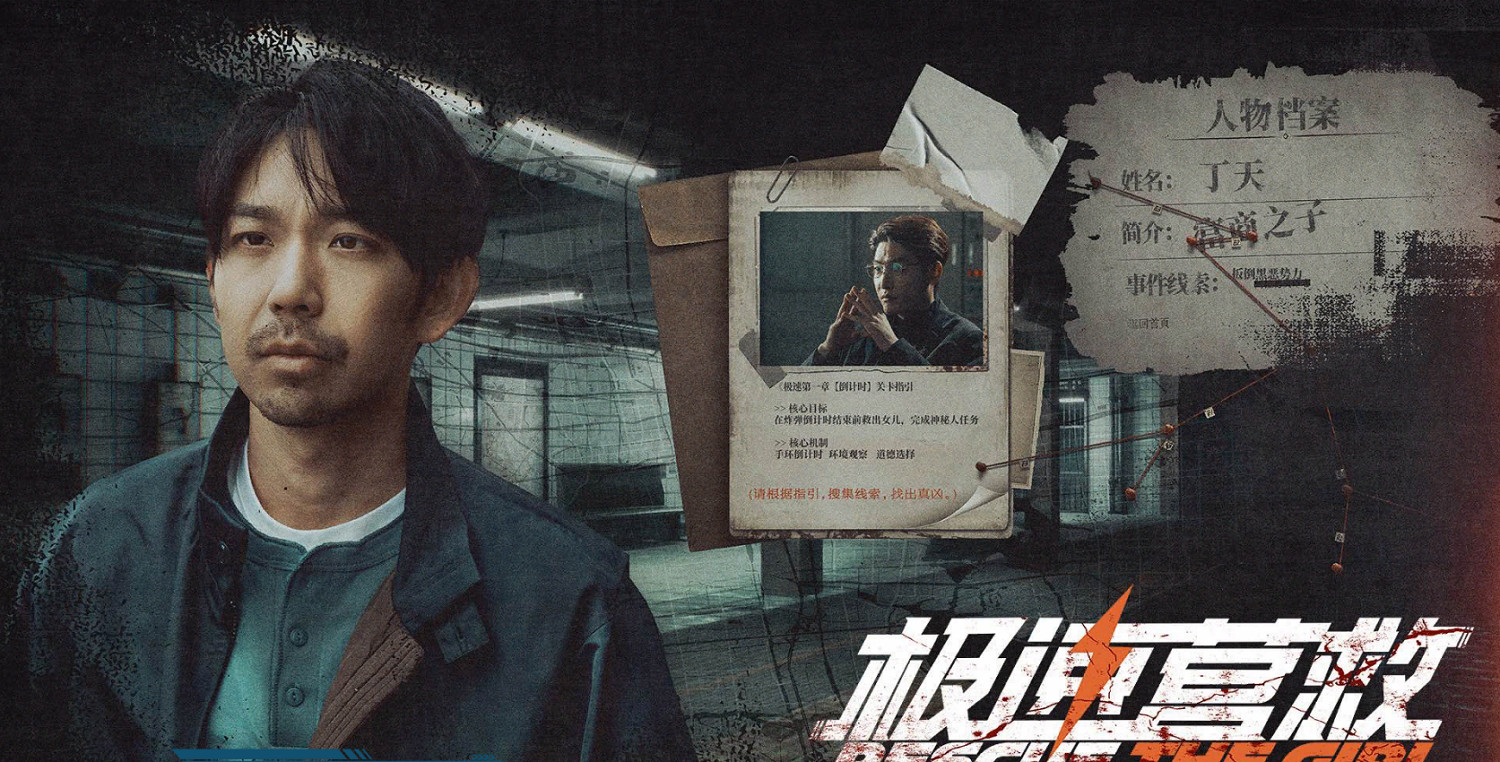

由優映文化打造的真人互動影遊《極速營救》自2025年8月14日登陸Steam平台以來,便以特別好評”的整體評價贏得了玩家的廣泛認可。這款遊戲的成功並非偶然,它背後是曾創作出《毛騙》系列、《殺不死》、《異物誌》等高分作品的成熟團隊,他們將其在影視創作中累積的敘事經驗和現實主義風格完美融入了互動影遊這一新興形式。

《極速營救》講述了一個充滿懸念與緊張感的故事:玩家扮演因事故被革職的警察邵宇,與女兒相依為命。一通神秘來電打破平靜生活,女兒遭綁架,他自己體內也被植入炸彈,綁匪脅迫他完成一系列危險任務。任務過程中,邵宇與幾位性格迥異的少女結伴同行,每一次選擇都將直接改寫眾人的命運。這種設定不僅增強了遊戲的互動性,更創造了一種深入的情感聯結,讓玩家不再僅僅是旁觀者,而是成為故事走向的實際參與者。

遊戲在設計上採用了以影片敘事為主體、分支選擇為干預的方式。雖然操作點不算密集,但每個分支點都可以在不同選項間跳轉,讓玩家能夠探索不同的故事走向。遊戲引入了“洞察值”和“好感度”兩個數值維度,玩家的選擇會影響這些數值的獲取,從而導向不同的結局(關於結局的問題將在後文當中詳述)。應當說,《極速營救》的成功不僅在於其紮實的劇情和出色的演技,更在於它成功引發了玩家的情感共鳴和道德思考。遊戲中男主角邵宇面臨的種種抉擇,在推動了遊戲進程的同時也是完成了對於玩家的道德拷問。這不僅是一場虛擬冒險,也是一種情感的共鳴與思考,促使他們反思自己在生活中可能面臨的道德困境。

儘管在總體上來說《極速營救》的價格對得起其價格,製作堪稱精良,不過,如果以更加“嚴苛”或者“專業”的眼光來審視的話,遊戲當中仍然存在著幾個問題(正是這幾個問題導致了遊戲的差評)只有通過對這幾個問題的分析,我們才能更加全面的了解這款遊戲(以下內容涉及劇透)。

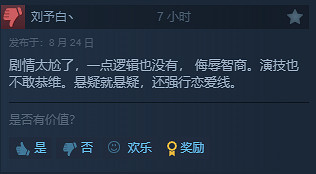

第一個問題是遊戲當中存在的戀愛線。上文已經提到遊戲的主線劇情是圍繞男主角邵宇拯救女兒,而後被捲入打倒惡少丁天的事件之中。但是,作為一個懸疑向的遊戲,其前半截的劇情推動卻始終圍繞著三位女主來展開,不斷重複著認識一個女主、然後兩人一起經歷事件、然後關係加深的流程。這種不合理的設計與男主貫穿始終的動力無疑是相悖的,在遊玩的過程當中,玩家的體驗是割裂的,一方面男主的手表與任務始終在不斷提醒玩家“現在,我的首要任務是想盡一切辦法把女兒救出來”,但是另一方面,遊戲當中又不斷提供與女主的曖昧升溫劇情,正是後者的存在使得前者的策略幾近失敗。

作為一個有著許多優秀作品的成熟團隊,優映文化當然知道這會破壞觀眾的代入感,那麽這設計應當就是有意而為之的一種妥協的產物,正是為了適配“影遊”大潮,所以情感線被添加進了《急速營救》當中。因此,在這個意義上,這個看似是遊離於《極速營救》之外的情感線設計,實際其與遊戲的關係是外密的——處於其外,但是正是內在性之展現,質言之,情感線不是非戀愛式影遊當中的多餘要素,而是說情感線是遊戲的本質要素——這源於優映文化對於“影遊”的定位以及資本市場的要求。只要市場的要求與對於“影遊”的定位不變,情感線與所有非戀愛影遊的關係將始終是外密式的,這所展現的正是占據頭部位置的戀愛類型影遊將自身的特殊標準普遍化的過程,同時這也與短劇行業的產能過剩相關,大量的短劇廠商轉換賽道,帶來了大量的相關內容。

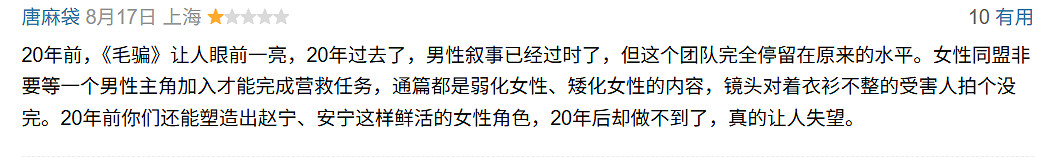

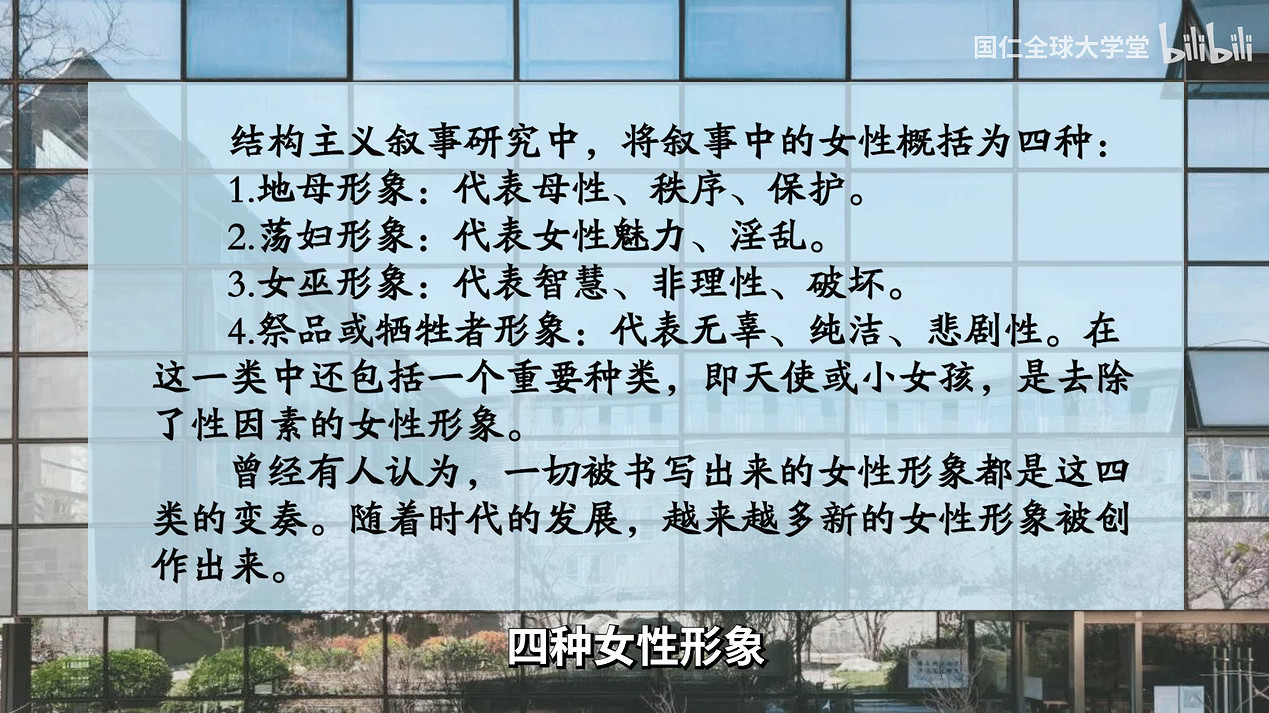

第二個問題是女性位置。儘管《極速營救》在表面上講述的是女性復仇的爽劇故事,但細看之下,四位女主角的“獨立大戲”好像總缺了那麽一點底氣——她們的復仇之路,終究得靠男主角邵宇“入場協助”才能真正完成。這不免讓人聯想到一些經典影視作品中反複出現的女性形象套路,在這裡我們以戴錦華老師對女性在文藝作品中形象的歸納(結構主義)為例。

△戴錦華:好萊塢通過規範各種客體女性形象來撫慰男性社會性的、生理的、心理的困境

以上四種形象的共同點是,女性始終是男性欲望的某一個部分的展演,或者說她始終在欲望著男性的欲望。說得直白一點,文靜就像是那個永遠包容、溫柔體貼的“大地母親”,哪怕自己哥哥的死與邵宇有關,她卻依然能選擇原諒甚至保護他;瑞貝卡則對應“蕩婦”,她的出現很大程度上滿足了玩家對“性吸引力”的想像;安寧是“危險女巫”的代名詞,狂野、失控、需要被馴服;而阿紫,更像是一個等待被保護的“犧牲品”。她們看似主動復仇,卻依然被框在了幾種非常典型的女性刻板印象之中。

當然,這並不代表她們完全沒有主體性。她們復仇的意誌是真實的,那份“不論付出什麽代價都要報複到底”的決絕甚至帶點悲壯英雄主義色彩。但問題就在於,為什麽她們的復仇大計,總得靠邵宇這個“工具人”來推動呢?這種設計無疑削弱了她們真正獨立行動的力量感——好像沒有男主角插手,故事就推進不下去。

不難看出,這種角色安排背後依然是市場與商業邏輯在起作用。既要滿足“女性堅強”的政治正確,又不敢真正脫離男性主導的情感結構和安全區。結果就是,角色看起來很“颯”,骨子裡卻依然沒能跳出老套路(巧妙的是隻有在失敗結局當中,女主才得以成功,關於這將在下一部分展開敘述)。這種糾結與妥協,或許正是《極速營救》在角色塑造上最明顯的矛盾點。

第三個問題是結局問題。遊戲當中目前存在著四個結局(以下內容涉及大量劇透),分別是幕後主使是安寧、幕後主使是梅梅(男主女兒)、幕後主使是神秘男子、以及男主不幫忙復仇。最後一個結局是壞結局,前三個結局是正常結局。首先來說壞結局,在壞結局當中男主沒有幫忙復仇,然後文靜以自己的死完成了復仇(這個結局充分證明瞭,在上一個部分當中”女性的復仇必須借由男性的幫助才能得以完成“這一敘事的不準確性),這個版本的結局所提供的訊息是最少的,因而它對於之前所有劇情的重構也是最少的。在這裡我們需要明確一點,在一定程度上,意義的建構總是回溯性的,也就是說,結局會回溯性的改變前文的內容,即使他沒有添加任何內容。

重點要說的是前三個版本,前三個版本為了讓遊戲的懸疑感更加強,因而添加了一個幕後黑手的角色,儘管三個版本的幕後黑手不同。幕後黑手的這一設計回溯性的改變了之前的所有內容,漲破了之前的敘事框架。應當說,《急速營救》是由兩個敘事框架構成的,其一是尋女、其二是復仇兩者互相嵌套,但是幕後黑手的存在使得這兩個敘事框架總會漲破其一,這讓之前建構的努力付之一炬。比如幕後黑手是梅梅,這使得尋女的敘事框架失效,前半段以及男主核心性格塑造(愛女兒,能為她付出一切)淪為無用。再比如安寧是幕後黑手,則使得復仇敘事淪為笑柄,四位女主似乎是在各處懲奸除惡的,這使得後半段對她們的敘述失效。而幕後黑手是神秘人則是讓兩個框架都盡數失效,一切都是”大人物“的安排。

應當說明的是,這種結局的失敗使得之前的內容都不可逆轉的失敗了,三個真結局在故事的完整性上來說都不如壞結局。

總體而言,《極速營救》無疑是一次商業上的精準命中和情感設計上的成功範例,它以成熟的影視敘事功底和紮實的角色塑造,實現了與玩家的深層情感聯結和廣泛市場共鳴。但是,其表象之下卻有著三個難以忽視的創作裂隙:強行嵌入的戀愛線撕裂了敘事動力,女性角色仍未跳脫男性欲望客體的傳統框架並始終處於一種二元極端,而多重結局的非一致性更解構了前期苦心經營的敘事整體性。這些問題共同指向同一本質——在“影遊”這一新興形態中,商業類型化要求與敘事藝術自律性之間的深刻張力。

它的成功,是一種妥協的成功;它的失敗,亦是一種必然的失敗。它清晰地映照出當前互動影遊領域的一種普遍困境:資本與市場正在如何重塑敘事邏輯,又如何將一種(源於戀愛遊戲類型的)特殊規則,悄然泛化為整個品類的普遍標準。《極速營救》因此成為一個極具價值的樣本:我們既讚歎其情感觸達的商業智慧,也必須正視其藝術表達上的退讓。它的好評與爭議,共同為後續創作者劃下了一條值得深思的界限:如何在迎合市場與捍衛故事的完整性之間,找到下一個時代的平衡點。

來源:遊俠網