在很多老玩家的記憶裡,有一些遊戲類型曾經是青春的代名詞。RTS 帶來的深夜鏖戰、音樂遊戲裡的手速狂潮、文字冒險中一行一行的對白與淚點……這些類型一度風光無限,但如今卻逐漸淡出了主流視野。取而代之的,是數量龐大、玩法趨同的大製作。

這並不是說它們不再存在,而是它們被“遺忘”了。遺忘在市場的角落,也遺忘在越來越快節奏的娛樂消費裡。

“被遺忘”的RTS

如果要挑選一個最能代表“被遺忘”的類型,RTS(即時戰略)必然榜上有名。

在上世紀末到 2000 年代初,《紅色警戒》《星際爭霸》《魔獸爭霸》幾乎是網吧文化的代名詞。資源採集、兵種克制、戰術營運……它們不僅考驗操作,還讓玩家在一局遊戲中體驗到鬥智鬥勇的快感。

然而,隨著時間推移,RTS 卻漸漸被主流市場拋在身後。一個顯而易見的原因是門檻過高:玩家需要同時管理資源、建造和戰鬥,對於習慣了輕量化玩法的新世代玩家來說,這樣的學習成本顯得難以接受。另一方面,MOBA 和吃雞的興起,也直接搶走了 RTS 的受眾。《英雄聯盟》與《DOTA》把“即時操作+對抗”簡化成了更易傳播的模式,而 RTS 則成了過去的記憶。

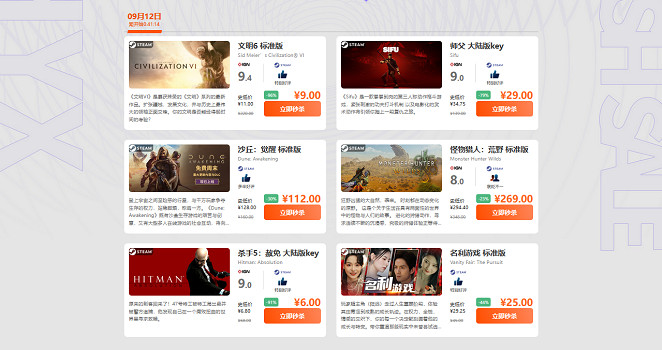

如今市面上還能被提起的作品,可能只有《世紀帝國 IV》這樣的續作,或者零星獨立團隊的嘗試。它們更像是“老兵的安慰劑”,遠不足以讓 RTS 重回舞台中央。

音樂遊戲的退潮

音樂遊戲和 RTS 完全不同。它的衰落並不是單純的“玩法過時”,更像是一種文化場景的消失。

在街機廳最熱鬧的年代,音樂遊戲就是公共狂歡的代名詞。《勁樂團》《太鼓達人》《Beatmania》,無論你是獨自上手還是圍觀他人表演,它們都帶著強烈的社交屬性。那是一種“玩遊戲就是表演”的氛圍,節奏感和手速不只是分數,而是可以讓周圍人歡呼喝彩的資本。

進入家用機和客廳派對時代,《吉他英雄》《Rock Band》讓音樂遊戲再次輝煌。塑料吉他和鼓組看似廉價,卻撐起了無數家庭聚會的夜晚。音樂和互動結合成了一場聚會遊戲,它的魅力在於“共享”。

然而,當遊戲逐漸轉向個人化和移動化,這種文化逐漸褪色。如今的音樂遊戲更多出現在手機螢幕上,《Cytus》《Muse Dash》讓人隨時隨地能敲出節拍,這種體驗早已不再是公共狂歡,而是耳機裡的獨自節奏。對很多年輕玩家而言,音樂遊戲就是“通勤地鐵上的消磨時間”,再難重現當年街機廳的喧囂與聚會的熱烈。

音樂遊戲沒有徹底消失,它依然存在於小圈子裡,甚至不斷在形式上創新,比如《Rhythm Doctor》就用“第七拍”這樣的新機制收獲好評。無論如何,它的文化場景已經不可逆地改變:從公共到私密,從群體狂歡到個人獨奏。這種轉變本身,就是一種被遺忘。

文字冒險與視覺小說的困境

如果 RTS 和音樂遊戲的衰落是“玩法門檻”與“文化場景”的問題,文字冒險和視覺小說的困境,就更像是“被時間推著遺忘”。

在九十年代和零零年代初,日本的文字冒險和視覺小說是敘事類遊戲的中堅力量。從《AIR》《CLANNAD》到《Ever17》,它們用圖像、音樂和文字交織出複雜的故事。玩家願意花幾十個小時坐在螢幕前,看著對話框一點點展開,那是屬於一個年代的耐心與沉浸。

如今時代變了。玩家們習慣的是即時反饋、快節奏的交互。視覺小說的“讀文字—選分支—繼續讀文字”的節奏,越來越難留住注意力。相比之下,3D 開放世界、全語音演繹的敘事方式顯然更符合當下的消費習慣。就算視覺小說題材依舊在更新,《Steins;Gate》《428:被封鎖的澀谷》這樣的名作也依舊有人稱道,但更多時候,它們是“資深玩家口中的經典”,而不是市場主流。

這類遊戲的困境,不僅僅是節奏問題。它的商業模式也決定了它難以大規模發展。缺少強交互性的核心玩法,意味著它很難長期吸引玩家投入;敘事本身又對劇本品質有極高要求,而優秀編劇在行業裡稀缺且昂貴。於是,視覺小說常常在小而美的範圍裡自我循環,逐漸從“曾經的主流”退到“愛好者的小眾”。

經營遊戲的邊緣化

在許多人心中,經營養成類曾經是“最有溫度”的遊戲類型。無論是《模擬城市》《主題醫院》,還是更貼近生活的《牧場物語》《模擬人生》,它們都強調一種長期陪伴式的體驗:從無到有,從小到大,看著一座城市、一家醫院、一個虛擬人生慢慢成長,這種滿足感是獨特的。

在今天的市場環境下,傳統的經營養成類逐漸被擠壓到邊緣。原因並不是玩家不再喜歡“建設與陪伴”,是這種體驗被移動端、輕量化產品改造了。《開心農場》《部落衝突》到如今各種掛機養成手遊,它們借用了經營養成的框架,卻削弱了其中的思考與沉浸,把原本的“慢熱與深度”換成了“快節奏與數值驅動”。

在主機與 PC 市場,複雜的經營模擬仍然存在,比如《大都會:天際》這樣的代表作。但它們往往面向小眾核心玩家,門檻高,學習曲線陡峭,很難在大眾市場取得廣泛傳播。與此同時,更多“帶有輕量經營元素”的遊戲反而風頭更勁,比如《動物森友會》或《星露谷物語》,它們用休閒、社交和個人表達取代了傳統經營的系統複雜度。

於是,經營養成類逐漸陷入了一種尷尬的境地:要麽極度專業化,成為硬核小圈層的玩物;要麽被改造得輕量化,融入到休閒或手遊的生態中,失去了原本的深度和沉浸感。作為一個完整的類型,它的存在感正在逐漸模糊,變成市場上“見過卻很少純粹接觸”的影子。

被遺忘的價值

現如今回顧這些被遺忘的類型時,很容易產生一種“它們失敗了”的錯覺。RTS 被 MOBA 和自動戰鬥取代,音樂遊戲的喧囂消散,視覺小說的節奏顯得過時,經營養成在輕量化與硬核化之間失衡。它們確實失去了往日的主流地位,但這並不意味著它們毫無價值。

事實上,這些類型的“被遺忘”,本身就是遊戲歷史的一部分。它們在最輝煌的年代塑造了玩家的審美與習慣,留下了許多後來者仍在借鑒的設計思路。RTS 的戰術張力,音樂遊戲的節奏互動,視覺小說的分支敘事,經營養成的陪伴感,這些元素如今仍然散落在不同作品之中,以另一種方式延續生命。

更重要的是,這些被遺忘的類型提醒我們:遊戲並不只是市場和流行趨勢的產物,它同樣承載著玩家的情感記憶和文化意義。當一種類型不再“賣座”,它的聲音就會被壓低,在小圈子裡,它依然能被珍視,被守護。那些仍然在堅持製作 RTS、寫視覺小說、設計小眾潛行關卡的開發者,本身就是對這種價值的注腳。

所以,“被遺忘”並不等於徹底消亡。它意味著它們退居幕後,從主流的舞台走向邊緣的角落。而在這些角落裡,它們依然以獨特的方式存在著,等待下一次時機的到來。

來源:遊俠網